Rubrica quotidiana a cura di P. Salvatore Brugnano

Storie belle… per vivere meglio

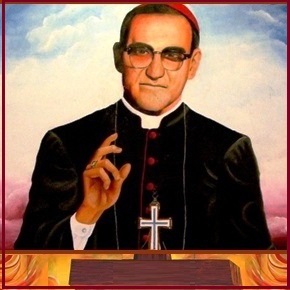

Santità di un popolo e dei suoi martiri.

I martiri di El Salvador, raccontati da un libro di Anselmo Palini, dimostrano la qualità di fede umile, pratica ed alta di un popolo che ha seguito l’insegnamento di Cristo e l’esempio dei suoi pastori, come il Beato Oscar Romero. Nei quasi quindici anni di acuto conflitto sociale, il martirio in El Salvador è stato una realtà quotidiana. – Parlare pubblicamente della destinazione universale dei beni, parlare dei poveri e vivere con loro, aspirare a trasformazioni strutturali, creare comunità di base, animare riunioni per leggere la Bibbia, celebrare la Parola e analizzare la situazione sociale e politica a partire dal messaggio cristiano è equivalso a firmare la propria condanna a morte. Queste attività, infatti, erano ritenute altamente sovversive da un regime che ha scientemente pianificato l’uccisione di religiosi, suore, catechisti e civili.

I martiri di El Salvador, raccontati da un libro di Anselmo Palini, dimostrano la qualità di fede umile, pratica ed alta di un popolo che ha seguito l’insegnamento di Cristo e l’esempio dei suoi pastori, come il Beato Oscar Romero. Nei quasi quindici anni di acuto conflitto sociale, il martirio in El Salvador è stato una realtà quotidiana. – Parlare pubblicamente della destinazione universale dei beni, parlare dei poveri e vivere con loro, aspirare a trasformazioni strutturali, creare comunità di base, animare riunioni per leggere la Bibbia, celebrare la Parola e analizzare la situazione sociale e politica a partire dal messaggio cristiano è equivalso a firmare la propria condanna a morte. Queste attività, infatti, erano ritenute altamente sovversive da un regime che ha scientemente pianificato l’uccisione di religiosi, suore, catechisti e civili.

♦ Una terra bagnata dal sangue: Oscar Romero e i martiri di El Salvador” (libro Anselmo Palini, Milano, Paoline, 2017, pagine 224) ripercorre la lunghissima scia rossa che dal 12 marzo 1977 al 16 novembre 1989 ha attraversato El Pulgarcito de América, il pollicino d’America, essendo il Salvador (con una superficie un po’ più grande della Puglia) il più piccolo paese dell’America Latina.

♦ Un paese, cattolico perfino nel nome, in cui i militari si sono presentati come i crociati della cristianità, fedeli alleati dell’Occidente nella lotta contro il comunismo. Incalzano gli eventi, le morti si intrecciano, le vittime si conoscono tra loro, nella storia di questi anni di sangue compaiono spesso nomi di amici fraterni.

♥ Cronologicamente il primo omicidio è quello di Padre Rutilio Grande, assassinato il 12 marzo 1977, insieme all’anziano contadino Manuel Solórzano e al sedicenne Nelson Lesmus. Padre Rutilio (che vuole la giustizia sociale, ma rifiuta la violenza come mezzo per raggiungerla) è un gesuita che ha lasciato l’attività in seminario per vivere tra i campesinos, avendo fatto dell’opzione per i poveri una scelta di vita.

La colpa di Padre Rutilio è quella di aver posto al centro della sua attività pastorale il vangelo incarnato. Un vangelo che difende i poveri e i perseguitati; che realizza corsi di alfabetizzazione affinché anche i campesinos, fino ad allora analfabeti, possano leggere la Scrittura e far valere i propri diritti; che valorizza la festa come momento di fraternità e le forme tradizionali di devozione, incoraggiandole a non essere distaccate dalla vita e dai problemi quotidiani.

♥ L’11 maggio 1977 viene ucciso Padre Alfonso Navarro Oviedo, sacerdote della diocesi di Romero, mentre il 26 agosto 1978 è Felipe de Jesús Chacón, stimato catechista, a essere catturato e assassinato dalle Forze di sicurezza: il suo corpo sfigurato viene fatto trovare insieme a quelli di due persone sequestrate lo stesso giorno e fatte a pezzi con il machete.

Tre mesi dopo (28 novembre) la polizia uccide, assieme a due operai con i quali sta parlando, don Rafael Ernesto Barrera Motto, detto Neto, un sacerdote ventinovenne vicino alle organizzazioni popolari, che vive fra gli operai.

♥ La colpa, per tutti, è la vicinanza con i poveri. I capi d’imputazione sono ridicoli, come dimostra la strage del 20 gennaio 1979: a El Despertar, dove vi è un dispensario farmaceutico per i più bisognosi e si fanno attività pastorali, i militari irrompono mentre è in corso un’attività di formazione spirituale per i giovani. Padre Octavio Ortíz Luna, trentacinquenne figlio di campesinos e molto stimato da monsignor Romero, e quattro ragazzi ( David Caballero, Angel Morales, Roberto Orellana, Jorge Gómez) vengono assassinati. Tutti gli altri presenti, una quarantina di giovani minorenni e maggiorenni, sono arrestati.

Accusati di sovversione, le prove a loro carico sono due poster, editi dall’arcivescovado, uno con la fotografia di padre Rutilio Grande, l’altro con quello di padre Navarro; un cartone su cui è disegnato un asino senza coda (serve, come in ogni altra parte del mondo, per far giocare i bambini che, bendati, gliela devono attaccare); una mitraglietta di plastica; una parrucca di stoppa per le recite; giornali, riviste, libri di teologia, catechismo e dottrina sociale cristiana; una Bibbia; corde di chitarra; volantini ciclostilati per invitare alle riunioni; attrezzi da lavoro.

♥ La strage continua. Ecco Padre Rafael Palacios e padre Alirio Napoleón Macías: il primo, molto impegnato nella pastorale popolare e nella denuncia delle ingiustizie, viene ucciso mentre cammina per strada il 20 giugno 1979 a Santa Tecla, sulla via che porta alla chiesa di El Calvario. Il 4 agosto dello stesso anno sarà padre Alirio Napoleón Macías, trentottenne parroco della chiesa di San Esteban Catarina, a essere ucciso sui gradini dell’altare.

♥ Si giunge così al 1980, anno in cui il regime alza la posta. Se il 24 marzo è la volta dell’arcivescovo di San Salvador, Mons. Oscar Romero, il 2 dicembre saranno quattro donne statunitensi a essere freddate per il loro impegno cristiano.

La vita e la morte di Romero sono ormai finalmente diventati patrimonio condiviso: la figura dell’arcivescovo è stata infatti raccontata da molti libri, che ne hanno messo in luce l’impegno autenticamente cristiano a favore di poveri e diseredati. L’autore del libro lo inserisce ovviamente nella storia martiriale di El Salvador: ucciso durante la consacrazione eucaristica, come attesta anche la registrazione audio della funzione religiosa, Romero “vedrà” perfino interrotto, e mai concluso, il suo funerale: il 30 marzo, domenica delle Palme, mentre si tiene la messa, scoppia improvvisamente una bomba nella piazza antistante la cattedrale, dove è riunita una folla immensa. Da varie parti si comincia a sparare: non è ben chiaro cosa sia successo, certo è che le esequie vengono interrotte. Ufficialmente le vittime (per lo più morte calpestate) saranno una trentina: altri martiri.

Quattordici vescovi di vari paesi e continenti presenti ai funerali sottoscrivono un documento in cui si impegnano a terminare la “messa incompiuta”. E a mantenersi saldi nella lotta per la giustizia.

♥ Poco meno di nove mesi dopo, la sera del 2 dicembre, Marianella García Villas, presidente della Commissione per i diritti umani di El Salvador, è in arcivescovado in attesa di due suore americane che devono rientrare nel paese, e di altre due che sono andate a prenderle in aeroporto. Il volo atterra in orario ma l’attesa sarà vana: i cadaveri di Ita Ford e Maura Clarke, entrambe missionarie della congregazione di Maryknoll, e quelli di Dorothy Kazel, orsolina, e Jean Donovan, missionaria laica ventiseienne, saranno ritrovati qualche giorno dopo.

Alcuni contadini si recano in segreto dal parroco di San Vicente per raccontargli che un’auto è stata ritrovata in un canale, e che quattro sconosciute sono state sepolte di notte in un luogo non molto distante. Dalle indagini risulterà che le armi che hanno assassinato le quattro donne facevano parte degli “aiuti” forniti dal governo statunitense a El Salvador «per combattere le forze rivoluzionarie e sovversive». L’esumazione dei corpi avverrà a mezzogiorno del 4 dicembre: tra i presenti, Madeline e Teresa, due suore della congregazione di Maryknoll che si inginocchiano a pregare accanto ai corpi devastati delle consorelle.

♥ Intanto il conto per il trasporto delle salme negli Stati Uniti viene addebitato alle rispettive famiglie. Con l’avvento della amministrazione Reagan il governo Usa cercherà di far dimenticare quello che considera un incidente accaduto a persone sprovvedute che potevano restare a casa loro. E così non stupisce che qualche settimana dopo l’omicidio il flusso degli aiuti militari statunitensi alla giunta salvadoregna riprenda con il consueto vigore. La madre di Jean Donovan scriverà a questo punto una lettera pubblica: «Mia figlia merita almeno che il suo paese natale non ricompensi i suoi assassini».

♥ Nella scia di sangue che ha segnato la storia di El Salvador non sono mancati gli eccidi di massa, il più efferato dei quali è stato probabilmente il massacro di El Mozote, un piccolo villaggio nel dipartimento di Morazán, avvenuto l’11 dicembre 1981: oggi un monumento in ferro raffigurante padre, madre, figlio e figlia che si tengono per mano e guardano davanti a loro le targhe con i nomi delle vittime, ricorda le oltre mille persone massacrate: uomini, donne, bambini, anziani e neonati. Poco lontano sorge il Giardino degli Innocenti, il luogo in cui trovò la morte la maggior parte dei piccoli: «In questo luogo furono trovati nel 1992 i resti di 146 persone, di cui 140 con meno di dodici anni».

♥ I fatti di El Mozote sono stati ricostruiti nella loro terribile linearità, grazie a una sopravvissuta. Sono le sei di pomeriggio del 10 dicembre quando un gran numero di soldati fa irruzione nel villaggio. Tutti vengono fatti uscire dalle case, chi oppone resistenza è freddato seduta stante.

La popolazione, accusata di aiutare la guerriglia, viene riunita nella piazza e fatta sdraiare in terra. Dopo alcune ore i militari ordinano di chiudersi in casa fino al giorno successivo, quando gli uomini vengono radunati in chiesa, le donne in due case diverse, i bambini ammassati in un altro luogo ancora. A questo punto inizia il massacro: prima gli uomini a gruppi; poi le donne, molte delle quali sono uccise dopo essere state stuprate; infine i bambini: tanti di loro vengono lanciati in aria e infilzati con le baionette. La chiesa e le due case piene di cadaveri vengono quindi bruciate. Nei giorni successivi altri massacri avvengono in villaggi vicini: alla fine si conteranno circa ottocento adulti assassinati e quattrocento bambini.

♥ Nessuno sarebbe dovuto rimanere vivo, ma nella confusione una donna riesce a fuggire. Si chiama Rufina Amaya. «I singhiozzi che mi uscivano dalla bocca erano troppo acuti, mi avrebbero sentita prima o poi, e allora scavai con le mie mani un buco nella terra, vi ficcai la testa e iniziai a urlare». Scoprirà poi che il marito è stato sgozzato, e che i figli di 9, 6, 3 anni e di 8 mesi sono stati tutti uccisi.

♥ È l’emittente della guerrigilia, Radio Venceremos, a dare comunicazione dell’eccidio, rilanciata da varie organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani. Le autorità definiranno false le notizie, e nessuna indagine sarà disposta. Il 27 gennaio 1982 però sul «New York Times» e sul «Washington Post» usciranno articoli dettagliati sulla strage, firmati da Raymond Bonner e Alma Guillermo Prieto, due giornalisti giunti sul posto dell’eccidio in tempo per vedere i cadaveri. E toccare con mano la tragedia.

♥ Con altri due omicidi più noti — l’uccisione di Marianella García Villas il 13 marzo 1983 e il massacro alla Uca del 16 novembre 1989 (episodi ricostruiti in diverse occasioni sulle pagine di questo giornale) — si chiude il libro di Palini.

Di Marianella García Villas, vittima civile numero 43.337, Palini ricorda che per molto tempo, anche dopo l’omicidio, la dittatura ha continuato a definirla una sovversiva e una guerrigliera, mentre l’abogada del pueblo, anche sulla scelta personale della non violenza (pur comprendendo la strada di chi impugnava le armi per porre fine alla brutale repressione), era in assoluta sintonia con monsignor Romero. Al suo funerale, avvenuto il 14 marzo 1983, parteciparono solo tre familiari e alcuni giornalisti, tra cui una giovane Lucia Annunziata.

♥ Solo nell’agosto 2015 la sua tomba è stata finalmente ritrovata, grazie al lavoro dell’associazione Marianella García Villas di Sommariva del Bosco (Cuneo), nel cimitero principale di San Salvador, in una cappella chiusa da una cancellata, che reca l’iscrizione Beneficiencia Spagnola (il padre di Marianella, infatti, era spagnolo).

♦ Insomma, un libro di martiri e di martirio questo, l’ultimo firmato da Anselmo Palini. Un martirio che solo il tenace e paziente lavoro del tempo ha permesso di far comprendere in tutta la sua dimensione. «Abituata a incidere dall’alto e da una posizione di potere, la Chiesa gerarchica ha avuto difficoltà a capire questa nuova visione dal basso», scrive José María Tojeira, già superiore generale dei gesuiti e ora direttore del Centro pastorale dell’Uca, nella prefazione.

José María Tojeira parla di una santità che è «immersione nei problemi delle persone, a partire dalla conversione del Cristo che cammina nella storia dei poveri.

♥ In El Salvador, paese con una profonda religiosità popolare e insieme con un grande desiderio di giustizia e di sviluppo, sono emerse le circostanze adatte per comprendere subito questo modello di santità nuova eppure radicata nella tradizione.

Figure come Rutilio e Romero, insieme a quelle di altri sacerdoti o laici come Mariannella e altri ancora, hanno aperto velocemente il cammino per capire questa santità, al contempo antica e nuova, che brillava all’interno dell’agire socio-politico in una società convulsa e colpita duramente dall’ingiustizia».

(fonte: cf Osservatore Romano, 9 aprile 2018 – Giulia Galeotti: ” I martiri di El Salvador raccontati da Anselmo Palini”).